La question de la durée maximale des prolongations d’arrêt maladie soulève des enjeux majeurs en matière de protection sociale et de gestion des absences pour raisons de santé. En 2025, les règles entourant les prolongations d’arrêt maladie s’inscrivent dans un cadre où la Sécurité Sociale et l’Assurance Maladie veillent à concilier nécessité médicale et maîtrise des dépenses publiques. Pourtant, aucune limite légale stricte ne vient restreindre le nombre de renouvellements possibles. Cette situation offre une grande latitude aux professionnels de santé, tout en imposant des contrôles et des plafonds d’indemnisation spécifiques. La réforme récente du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale intervient ainsi pour encadrer plus précisément la durée indemnisée des arrêts, sans toutefois restreindre la décision médicale. Cette tension entre liberté médicale et contraintes administratives modifie le paysage des congés maladie pour salariés et employeurs en 2025, dans un contexte de vigilance accrue et d’adaptation des procédures.

Les règles actuelles de la prolongation d’arrêt maladie en 2025 et leur portée légale

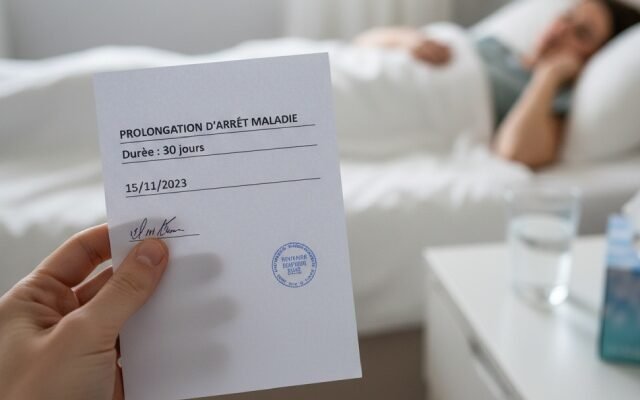

En 2025, la législation française sur les prolongations d’arrêt maladie se caractérise d’abord par une absence de plafond strict quant au combien de fois peut-on prolonger un arrêt maladie. La seule condition impérative pour la prolongation d’un arrêt repose sur un avis médical justificatif, exprimé par le médecin traitant ou un spécialiste. Cette flexibilité est au cœur du système de protection sociale, car elle garantit que chaque prolongation correspond à une véritable nécessité de santé.

Pour illustrer, imaginons un salarié confronté à une pathologie chronique nécessitant des arrêts répétés sur plusieurs mois. À chaque échéance, seule l’évaluation médicale permet d’accorder une prolongation, dans un souci de prise en charge adaptée au patient. Ce mécanisme assure ainsi une protection des droits des malades tout en préservant la crédibilité des indemnisations versées par la CPAM.

Cependant, le processus comporte des règles rigoureuses. Par exemple, chaque certificat médical doit être transmis dans un délai de 48 heures à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et à l’employeur. Ce respect des délais est crucial afin de garantir la continuité de versement des indemnités journalières. De plus, une période de carence de trois jours s’applique normalement à chaque arrêt, sauf si la prolongation intervient dans les 48 heures suivant la fin de l’arrêt précédent. Ainsi, la procédure administrative reste exigeante et soigneusement encadrée.

Le rôle du médecin conseil associée à celui du médecin traitant est également central. Après plusieurs arrêts successifs ou une longue période d’arrêt, la CPAM peut déclencher un contrôle médical pour vérifier la justification et la légitimité des prolongations. Ces contrôles visent à prévenir les abus tout en respectant le secret médical et la confidentialité des informations personnelles.

Cette organisation garantit un équilibre délicat entre le suivi médical personnalisé et les impératifs budgétaires de la Sécurité Sociale. Un salarié souffrant d’une maladie nécessitant un arrêt prolongé conserve ainsi la possibilité de renouveler son arrêt aussi longtemps que son état le justifie, ce qui reflète la priorité accordée en 2025 à la santé avant toute autre considération.

Les limites temporaires liées à l’indemnisation des prolongations d’arrêt maladie

Si aucun plafond n’entrave formellement les renouvellements, la Sécurité Sociale institue en revanche des restrictions relatives au versement des indemnités journalières qui accompagnent ces arrêts. Selon les règles imposées en 2025, l’Assurance Maladie indemnise un maximum de 12 mois d’arrêt dans une période glissante de trois ans pour les cas courants. Cette mesure vise à encadrer le coût des indemnités tout en laissant la possibilité pour un salarié de bénéficier d’un congé maladie prolongé si sa situation le justifie.

Dans certains cas particuliers, notamment en cas d’affection de longue durée (ALD), cette limite est portée à un total de 36 mois d’indemnisation. Ces situations peuvent concerner des pathologies lourdes nécessitant un suivi et une interruption prolongée du travail. Même dans ce cadre, la Sécurité Sociale reste attentive à la justification médicale et peut mettre en place des dispositifs de contrôle renforcé à partir de six mois d’arrêt consécutif.

À titre d’exemple, un salarié souffrant d’une maladie chronique reconnue en ALD peut ainsi bénéficier d’une prise en charge jusqu’à trois ans, à condition que la situation médicale soit régulièrement évaluée par le médecin conseil de la CPAM. En parallèle, un simple arrêt de courte durée répété ne pourra pas dépasser les 12 mois indemnisés sur trois ans, même si le médecin prescrit plusieurs prolongations.

La réduction récente des plafonds d’indemnisation journalière, passée de 1,8 à 1,4 fois le SMIC depuis le 1er avril 2025, traduit la volonté des pouvoirs publics de réguler les dépenses liées aux arrêts maladie. Le montant maximal versé par jour a ainsi chuté, ce qui nécessite pour le salarié et son employeur une attention renforcée envers la gestion administrative des prolongations. Le non-respect des règles sur la transmission et la justification des arrêts peut entraîner une suspension partielle ou totale des indemnités, impactant directement la rémunération perçue.

Cette réforme présente un double effet : elle encourage un recours raisonné aux prolongations tout en assurant une juste compensation des absences dues à des motifs médicaux avérés. De plus, le cadre instauré par la Sécurité Sociale souligne la nécessité d’un dialogue constant entre le salarié, le médecin et la CPAM pour préserver la cohérence et la transparence du système.

Conséquences pratiques des prolongations d’arrêt maladie pour le salarié et l’employeur

Du point de vue du salarié, la prolongation d’un arrêt maladie exige un suivi rigoureux des démarches administratives et médicales. Une prolongation ne peut être envisagée sans le certificat médical approprié émis par un professionnel habilité, qui soit le médecin traitant, son remplaçant ou un spécialiste mandaté. Ce document doit impérativement être envoyé dans les 48 heures à la CPAM et à l’employeur pour maintenir le versement des indemnités journalières.

Le respect de ce délai est primordial, car en cas de retard, le salarié s’expose à une suspension partielle des indemnités. Cette règle incite donc à une coordination étroite entre les acteurs concernés pour éviter toute interruption injustifiée des versements. De leur côté, les employeurs sont également soumis à leurs obligations en matière de gestion des arrêts maladie. Ils doivent veiller à la bonne réception des justificatifs tout en s’adaptant aux contraintes liées aux absences prolongées.

Par ailleurs, les visites médicales de reprise sont obligatoires après une interruption d’au moins six jours calendaires. Ces visites, organisées en général par le service de santé au travail, permettent notamment d’évaluer l’aptitude du salarié à retrouver son poste ou à bénéficier d’un aménagement en cas de séquelles. Ce dispositif valorise la réintégration progressive et sécurisée dans l’environnement professionnel.

Les contrôles médicaux exercés par la CPAM peuvent intervenir à tout moment dès lors qu’un arrêt se prolonge ou se renouvelle de manière répétée. Le Médecin Conseil est chargé d’apprécier la réalité de l’état de santé et d’éviter les abus. Si la légitimité d’une prolongation est mise en doute, le salarié peut se voir prescrire un examen complémentaire, voire une contre-visite médicale imposée par la Sécurité Sociale. Cette vigilance contribue à maintenir la confiance dans le système et la bonne gestion des ressources publiques.

En résumé, la prolongation de l’arrêt maladie en 2025 engage salariés et employeurs dans une dynamique où la conformité à la réglementation et la qualité du suivi médical sont étroitement liées. Ce fonctionnement concilie la protection sociale du travailleur avec la nécessité de maîtriser les coûts associés aux absences.